? ? ? 上周五,湘雅三医院功能神经外科杨靓教授团队完成了一台意义非凡的手术——为一名 17 岁全身型肌张力障碍少年成功实施“一拖四”脑深部电刺激术(DBS)。这是华中地区首例采用该新技术的手术,不仅为少年挣脱“肌肉枷锁”带来希望,更标志着华中地区运动障碍疾病治疗正式迈入 DBS 2.0 时代。

? ? ??少年陷“肌肉枷锁”,保守治疗半年无果

? ? ??“孩子的身体像被无形的线扯着,走路、吃饭都困难,连写字都握不住笔。”提起患者小宇(化名)的病情,杨靓教授团队语气凝重。17 岁的小宇本应是青春洋溢的年纪,却在半年前被确诊为“全身型肌张力障碍”——这是一种严重影响运动功能的神经疾病,患者会出现不自主的肌肉收缩、肢体扭曲、姿势异常等症状,且病情呈进行性加重。

? ? ??确诊后,小宇先后尝试了药物治疗、物理治疗及康复训练,但效果始终不理想。随着时间推移,他的症状愈发严重:躯干扭转、四肢僵硬,日常活动逐渐无法自理,学业被迫暂停,生活质量急剧下降。“保守治疗已经走到尽头,再不干预,孩子的神经功能可能会出现不可逆损伤。”杨靓教授在术前评估中指出,全身型肌张力障碍进展快、治疗难度大,传统方案已无法满足需求,亟需更精准的外科干预。

?

? ? ??突破“一拖二”局限,“一拖四”技术实现多靶点覆盖

? ? ??肌张力障碍的 DBS 治疗中,国际公认的有效靶点是丘脑底核(STN)与苍白球内侧核(GPi)。但在过去,受限于技术工艺,DBS 手术只能实现“一拖二”模式——1 个脉冲发生器(IPG)连接 2 根 4 触点电极,仅能刺激其中一对核团,部分复杂患者疗效受限。

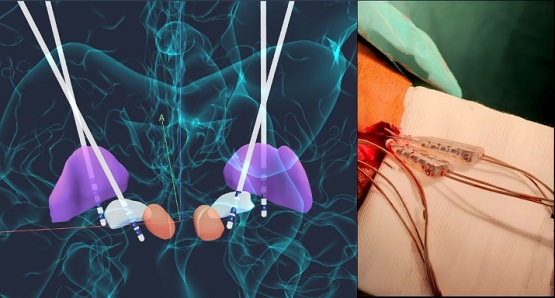

? ? ??“小宇是全身型症状,单一靶点刺激无法全面改善他的肢体僵硬与扭转问题。” 杨靓教授团队经过反复论证,决定采用最新的“一拖四”DBS 技术:1 个 IPG(脉冲发生器)搭配 4 根 4 触点电极,同时覆盖 STN 与 GPi 两对核团。这种方案不仅打破了传统技术的靶点局限,更通过“单 IPG 驱动多电极”的设计,在保证疗效的同时,为患者家庭节省了大量医疗费用。

? ? ??手术中,杨靓教授团队凭借精准的神经导航定位技术,将 4 根电极精准植入小宇脑部的 STN 与 GPi 核团,误差控制在毫米级。“电极的触点精度、导线兼容性都有极高要求,相当于在脑部‘穿针引线’。”团队成员介绍,新技术的工艺难度远超传统 DBS——同样粗细的电极需集成更多功能,导线与 IPG 的适配性也需重新优化,这正是 DBS 技术从 1.0 时代(单神经环路调控)迈向 2.0 时代(多神经环路调控)的核心突破。

?

? ? ??专家解读:华中首例背后的技术价值与患者福音

? ? ??“这次手术的成功,填补了华中地区‘多靶点 DBS 治疗复杂肌张力障碍’的技术空白。”杨靓教授在术后接受采访时表示,全身型肌张力障碍患者因症状累及范围广,对靶点刺激的“全面性”要求更高,“STN 核团对运动功能的改善更直接,GPi 核团则在控制肢体扭转、姿势异常上更具优势,同时刺激两对核团,能实现‘1+1>2’的疗效。”

? ? ??据了解,“一拖四”DBS 技术的优势不仅在于疗效提升。传统多靶点治疗需植入多个 IPG,费用高昂;而此次手术仅用 1 个 IPG,大幅降低了患者的经济负担。“对小宇这样的青少年患者来说,既能获得更持久稳定的疗效,又能减轻家庭压力,这是技术进步最实在的意义。”杨靓教授补充道。

? ? ??从行业发展来看,该技术与国际前沿的 DBS 2.0 理念高度契合。正如神经外科领域专家此前指出,多靶点 DBS 技术如同“从马车时代迈入汽车时代”——传统单一靶点是“点对点”的干预,而多靶点则实现了“面状覆盖”,能应对更复杂的运动障碍疾病。湘雅三医院此次手术的成功,意味着华中地区在功能神经外科领域已跟上国际步伐,未来将为更多难治性运动障碍患者提供新选择。

? ? ??目前,小宇术后恢复良好,待电极调试完成后,其全身肌肉僵硬、扭转的症状将逐步改善。“希望能尽快回到学校,像其他同学一样正常生活。”小宇的期待,也正是杨靓教授团队前行的动力——“我们将继续探索多靶点 DBS 技术在青少年运动障碍疾病中的应用,让更多‘被禁锢’的青春重新绽放。”

(免责声明:本文为本网站出于传播商业信息之目的进行转载发布,不代表本网站的观点及立场。本文所涉文、图、音视频等资料之一切权力和法律责任归材料提供方所有和承担。本网站对此咨询文字、图片等所有信息的真实性不作任何保证或承诺,亦不构成任何购买、投资等建议,据此操作者风险自担。)

评论