北京时间9月25日20点,“国际电影科学与艺术学院第二次国际电影文化研讨会”以线上形式成功举办。斯德哥尔摩大学Ian Conrich教授与复旦大学中文系梁燕丽教授受邀主讲,分别从西方南海题材电影与中国AI神话微短剧切入,围绕“媒介与文化表达”核心议题展开深度分享,为全球参会者呈现了一场跨地域、跨媒介的学术对话。

银幕上的“扶手椅旅行”:西方异域叙事的奇观与局限

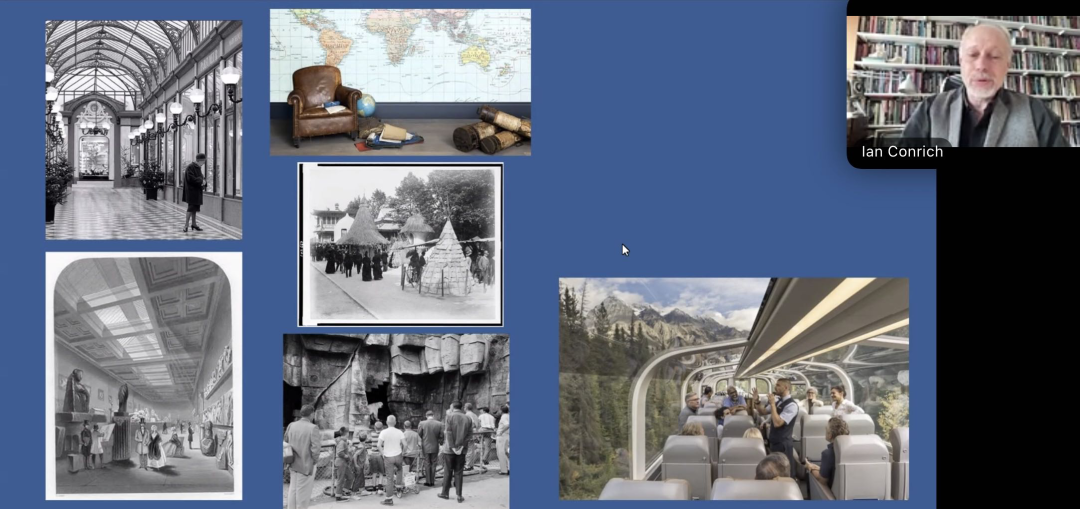

Ian Conrich教授以“作为‘扶手椅旅行’的岛屿电影:南海诸岛与吸引力电影”为主题,首先拓展了“扶手椅旅行”的概念,指出其不仅包含通过书籍、立体镜等在家中体验远方,还涵盖本地探访博物馆、世界博览会等场景。随后以1958年《南海历险记》和1962年《叛舰喋血记》为例,剖析南海题材电影如何借助技术奇观、叙事包装及跨媒体联动,将观众困于“扶手椅”式的虚拟旅行中,同时揭示这类电影在传播西方南海神话时,存在对原住民形象的殖民化塑造问题。

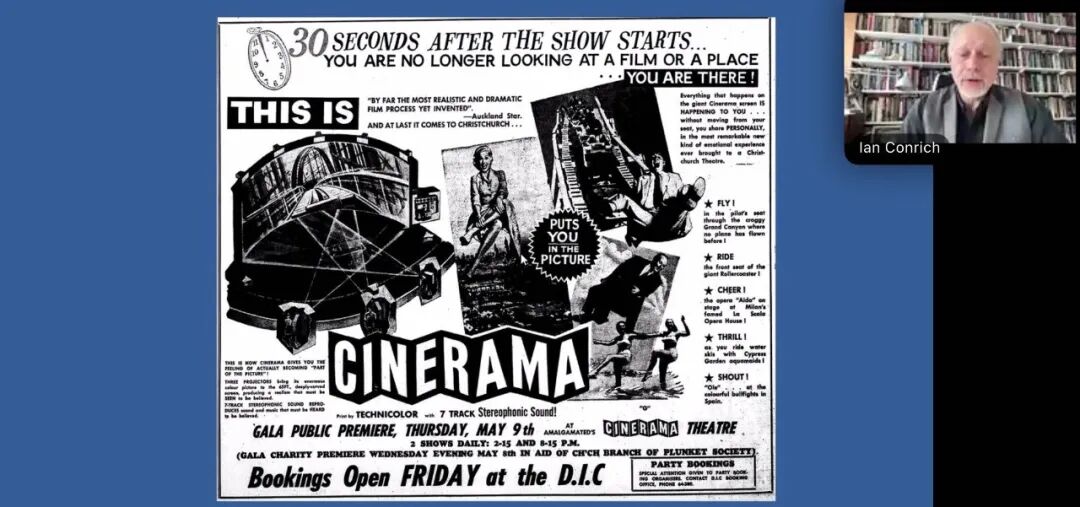

以1958年《南海历险记》与1962年《叛舰喋血记》为典型案例,Conrich教授揭示了此类电影的“吸引力叙事”策略:前者采用西尼拉玛宽银幕技术,以3台放映机投射146度弧形画面,用海浪冲击礁石的视觉奇观将观众“传送”至南海;后者耗时耗力打造与原船一致的“邦蒂号”全尺寸复制品,从加拿大造船并环球巡游宣传,以“历史真实性”强化沉浸感。但他同时指出,这类作品存在显著局限——在将观众定位为“现代探险家”的同时,原住民形象被匿名化、同质化,沦为背景符号,暗藏西方中心主义的殖民化叙事倾向。Conrich教授直言:“这类电影让观众安于‘扶手椅’上的梦幻假期,却也固化了殖民时代的偏见。”

AI赋能神话传播:中国文化基因的现代表达

复旦大学中文系梁燕丽教授以《神话故事中的文化基因:以微短剧〈中国神话〉为例》为题,聚焦AI技术赋能下传统文化的影像转化路径。她提出核心观点:文化基因如同生物基因,兼具显性与隐性维度,且具备跨代传递与融合特征,而《补天》《逐日》等六集微短剧通过上古神话叙事,构建起独特又普适的中国文化基因图谱。

梁教授从四大维度展开具体解析:在生态维度,女娲补天修复天地秩序、夸父逐日求索自然规律的叙事,将“天人合一”思想具象化,暗含对自然敬畏与生态保护的当代警示;在人伦维度,女娲作为始祖母的孕育形象、大禹治水“三过家门而不入”的亲情牵绊,让神话承载起重亲情、讲伦理的文化内核;在精神维度,女娲舍身补天、大禹坚毅治水等形象,展现“牺牲小我成就大我”的担当特质,成为自强不息的精神图腾;在时空维度,短剧通过夸父逐日与“夸父一号”卫星、神农尝百草与青蒿素发现的关联叙事,诠释了“过去、现在、未来是连续体,天地人是整体”的超越性视角。

谈及技术价值,梁教授特别强调,AI全流程制作为神话影像注入新活力:其打造的虚实交融视觉奇观突破了传统创作的想象力边界,同时显著降低制作成本,为传统文化的现代表达提供了高效、创新的实现路径。

本次研讨会通过东西方两位学者的对话,既展现了电影与文化研究的多元视角,也揭示了媒介技术在文化传播中的双重作用——既是奇观建构的工具,也是基因传承的载体。作为国际电影与文化研究领域的重要交流平台,研讨会为传统与现代、技术与人文的交叉融合提供了新的思路与方向。

IIFSA的使命与展望

国际电影科学与艺术学院作为2024年在纽约成立的非营利学术机构,始终致力于推动电影研究、教育与跨文化交流。学院汇聚了来自纽约大学、加州大学洛杉矶分校、南加州大学、北京电影学院、复旦大学等全球知名高校的学者与业界专家,其中不乏诺贝尔文学奖得主、奥斯卡技术成就奖得主及国际著名电影节评委。此次研讨会的成功举办,再次彰显了IIFSA作为全球电影学术交流平台的国际影响力。

圆满落幕

随着学术报告与交流环节的结束,第二期线上国际电影文化研讨会圆满闭幕。未来,IIFSA将继续定期举办高水平学术活动,进一步搭建跨文化交流桥梁,推动全球电影文化的多元发展与深度合作。

(免责声明:本文为本网站出于传播商业信息之目的进行转载发布,不代表本网站的观点及立场。本文所涉文、图、音视频等资料之一切权力和法律责任归材料提供方所有和承担。本网站对此咨询文字、图片等所有信息的真实性不作任何保证或承诺,亦不构成任何购买、投资等建议,据此操作者风险自担。)

评论