文丨白杨

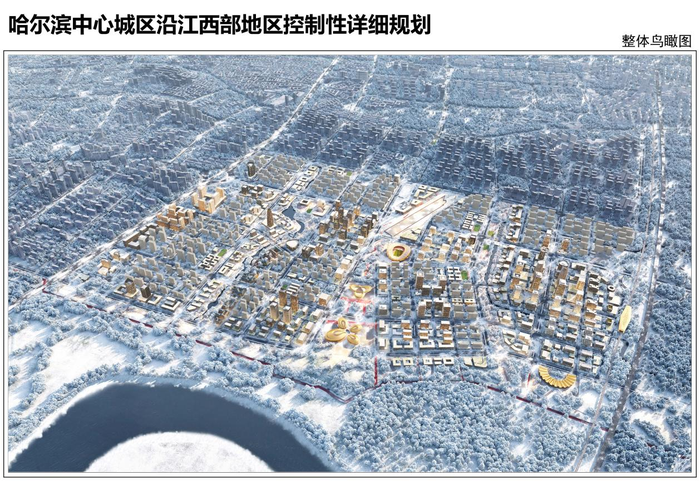

在哈尔滨道里区,一片总面积达153.8万平方米的土地,正面临一场开发与保护之间的深刻博弈。松江村城中村改造项目,并未沿用传统商业开发模式,而是试图在推土机与文物保护之间,走出一条兼顾历史与未来的新路。

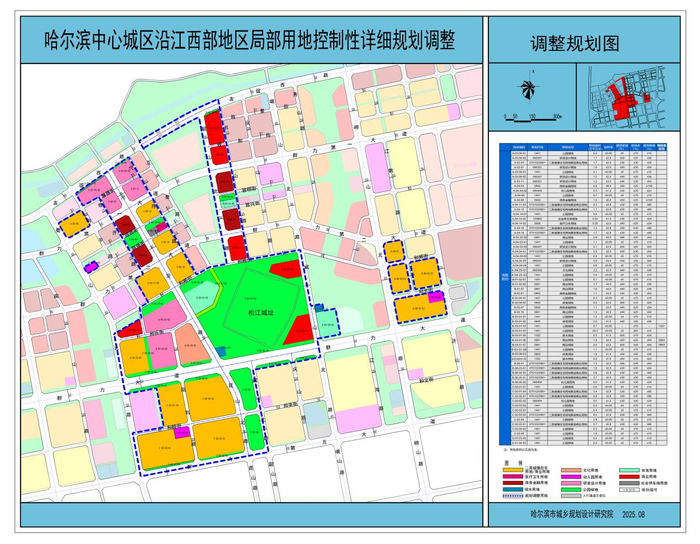

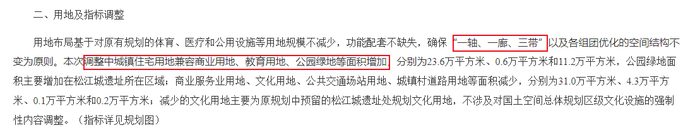

2025年9月,哈尔滨市自然资源和规划局发布的一则规划调整公示,揭开了这场平衡之战的序幕。根据半年前刚刚确定的松江城遗址文物考察结论,原有规划中多条道路被取消,商业用地“变身”公园绿地,群力大道下穿通道改为平交……一切调整,都指向一个核心命题:当城市更新遇上文物保护,我们该如何选择?

遗址惊现,规划让路

松江遗址是哈尔滨市一处具有重要历史价值的文化遗址,也是整个规划转向的关键。这片沉寂于地下的历史层,不仅改写了哈尔滨古代聚落变迁的认知,更直接影响了153.8万平方米土地的命运。2025年6月的考察进一步明确了遗址的保护范围和价值评估,为后续规划调整提供了科学依据。

在松江村城中村改造项目中,松江遗址与改造区域形成了紧密的空间关联。规划显示,遗址核心区正好位于改造范围内的关键位置,这种地理上的重叠使得改造工作必须将文物保护置于优先地位。

考察结论明确后,六条原定穿越遗址的道路被取消,商业、金融用地被调整为公园绿地,仅此一项就新增绿地11.2万平方米。群力大道也由下穿改为平交,遗址正上方不再允许机动车辆穿行。规划文本中反复出现“保护优先”“最小干预”等原则,显示出文物保护的意志正在实质性介入城市开发进程。

用地布局调整遵循“体育、医疗和公用设施等用地规模不减少,功能配套不缺失”的原则。这种处理方式体现了当代城市建设中历史文化遗产保护理念的提升,也展现了在城市发展过程中如何平衡建设开发与文物保护的重要探索。

“它不是障碍,而是资源。”一位哈尔滨市设计院的工作人员如此评价松江遗址的角色转变。但也有人质疑,文物保护范围的划定是否经过充分论证?“让路”之后,区域交通与用地功能如何重新适配?

改造启动,安置前行

尽管文物导致规划大幅调整,松江村改造的实际进程并未停滞。

今年7月,松江村城中村改造配套道路(一期)项目设计、勘察及测量服务已经启动招标。一期项目包括崂山北路、和文街、沂山路等3条道路工程,总投资估算达6460.08万元。

2025年9月,哈尔滨市道里区松江村城中村改造配套道路(二期)项目发布了招标计划。该项目包括建设道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程和交通工程,计划新建机动车道、非机动车道和人行道共计十万多平方米,并新建雨水管线和污水管线各3000多米。

9月17日,松江村(东明村)城中村改造项目安置区二已征收地块(含影响地区域)围挡安装工程确定了中标候选人——黑龙江省中莽建筑工程有限责任公司,报价71.98万元,计划工期为30天。

但问题依然存在:调整后的用地功能能否满足未来居民需求?文物保护是否会导致区域开发节奏放缓?安置进度能否与拆迁时序有效衔接?

城中村改造的“哈尔滨样本”

松江村改造是哈尔滨市更大范围内城中村改造行动的一部分。2025年,哈尔滨共启动9个城中村改造项目,其中8个为拆除新建、1个属整治提升。

市政协党组成员张雪春指出:“2025年,哈市城中村改造将进入大规模投资建设阶段,要按时完成项目用地征收,努力用城中村改造的真功实绩,推动哈尔滨经济社会更好更快发展。”道里区和南岗区是哈尔滨市经济社会发展的龙头区,被要求在这场改造工作中“当标杆、做表率”。

2024年,哈尔滨市便已启动7个城中村改造项目,完成开工安置房6364套(含新建、购买及房票安置),完成投资约50.6亿元。市政府还出台了相对统一的征收政策和房票安置政策,使征收补偿更加合理,安置渠道更加广泛。

资金层面已然铺就,哈尔滨市已落实专项借款授信142亿元、争取到位中央预算内及央补资金5.7亿元,另撬动专项借款33.67亿元。一套自上而下、有资金保障、有政策支持的改造机制正在形成。

这些政策与资金支持为松江村等城中村改造项目提供了坚实基础。2025年,全市计划开工建设回迁安置房(含房票安置)3000套以上,计划完成投资100亿元。

而松江村特殊的文物背景,则使其成为观察哈尔滨乃至全国城中村更新模式的一个重要案例。它提示我们,在城市发展的过程中,历史不该是沉默的废墟,更新也并非只有推倒重来这一种答案。

目前,松江村改造正在进行中。文物保护与城市更新之间,没有标准答案,只有不断妥协与创新的现实路径。这块153.8万平方米的土地,既是一场工程的试验,也是一次文化的自救。其结局,将远远超出一个村的命运。

评论